Por Nadia Beherens

Las circunstancias que hoy habilitan la construcción de la memoria desde la perspectiva de género tienen relación con la escena de la justicia. En nuestro país, la creación de una Secretaría de Derechos Humanos ha permitido un diálogo más abierto y profundo con los y las testigos y víctimas de la última dictadura cívico-militar. En el marco de esta apertura desde la justicia y en definitiva, desde la sociedad, las mujeres y varones que fueron víctimas de un abuso sexual propiciado en cautiverio pudieron brindar su testimonio. A su vez, éste es tomado como prueba fundamental para juzgar el delito separadamente, dándole la entidad correspondiente, ya que previamente figuraba como parte de los tormentos que ejecutaban los torturadores, como algo que equivocadamente fue considerado como “secundario”.

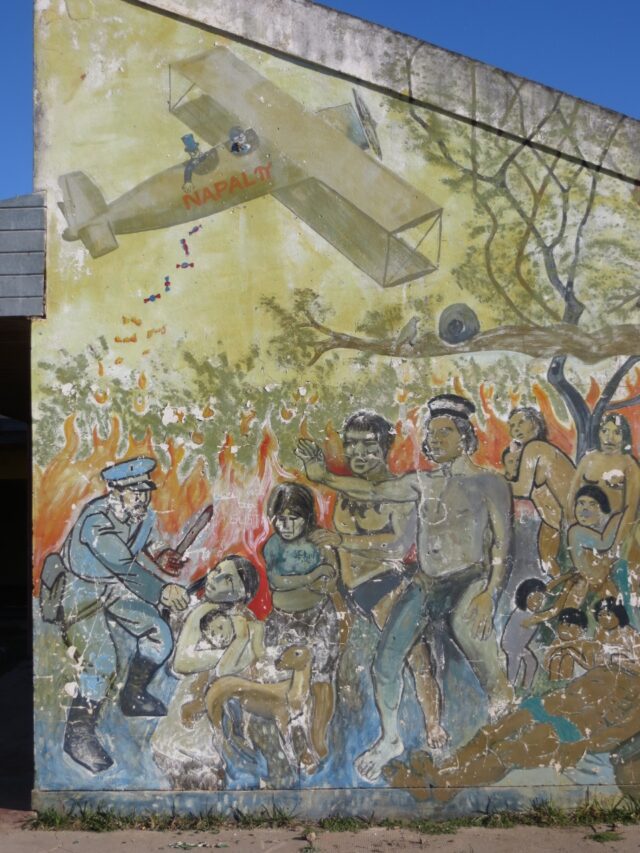

El discurso propagado por los medios en aquellos años nefastos se identificaba con la ideología de los regímenes dictatoriales, que reivindicaba centralmente valores que se vinculaban con lo familístico-patriarcal; esto es: el poder del género masculino por sobre el femenino. Así, los varones que fueron violentados sexualmente eran feminizados bajo esta lógica. El abuso sexual tiene características particulares en las que convergen diferentes elementos de orden simbólico. Primordialmente tiene que ver con hallar una forma de excitación desde el sometimiento, la pasividad o la cosificación de la persona perpetrada. Este tipo de abuso excede el contexto de la tortura en sí y encuentra sus raíces en los preceptos y matrices de pensamiento que detentan nuestras sociedades. Desde los medios de comunicación se construye la figura de las mujeres como un objeto, se estereotipa lo femenino como un género pasivo y débil, reforzando en la psiquis humana la polarización de los géneros, impostando roles que pasan como “naturales”.

Por empezar, que se abra el diálogo acerca de estos hechos, es producto de un cambio cualitativo y paradigmático en torno a la construcción histórica; es una reivindicación de la lucha y la resistencia que opone el género ante aquellas imposiciones que pretenden mantener un orden y enclaustrar las diferencias. El camino trazado indica que recurrir a estrategias comunicacionales se convierte en una herramienta fundamental hacia las problemáticas de género; ejemplo de ello son las “madres” y “abuelas” de Plaza de Mayo, que marchando y reclamando bajo estas figuras tradicionales, reconfiguraron la lógica y los fundamentos que eran sustentados por el propio terrorismo de estado.

En definitiva, es sumamente importante que cuando una representación mediática recupere aquel tipo de testimonios haga honor a la memoria vivida, que fomente una conciencia auténtica de las experiencias traumáticas que atravesaron a estas personas. Para esto no sólo es cabal el contenido de dicha representación, sino también el formato y la estética a los que se recurren para contar la historia. Debe realizarse con el cuidado que requiere no perpetuar los mecanismos mediante los cuales el poder y los intereses particulares se consolidan, y que por lo tanto no abonan en la transmisión de aquellas memorias. Dicha transmisión está profundamente enraizada con la construcción de la identidad. Es un mecanismo para su preservación.

En lo concreto y por último, es válido empezar a preguntarse a quiénes queremos llegar con el mensaje que transmitimos. A esta altura, ¿solamente tenemos que llegar a las mujeres? El problema del género, no es un problema que sólo incumbe a las mujeres, si no que interpela a toda la sociedad en su conjunto. Implica interpelar tanto a lo femenino como a lo masculino. Implica construir la historia desde un horizonte esperanzador de solidaridad.

0 comentarios