Por Jonathan Palla

La Conquista

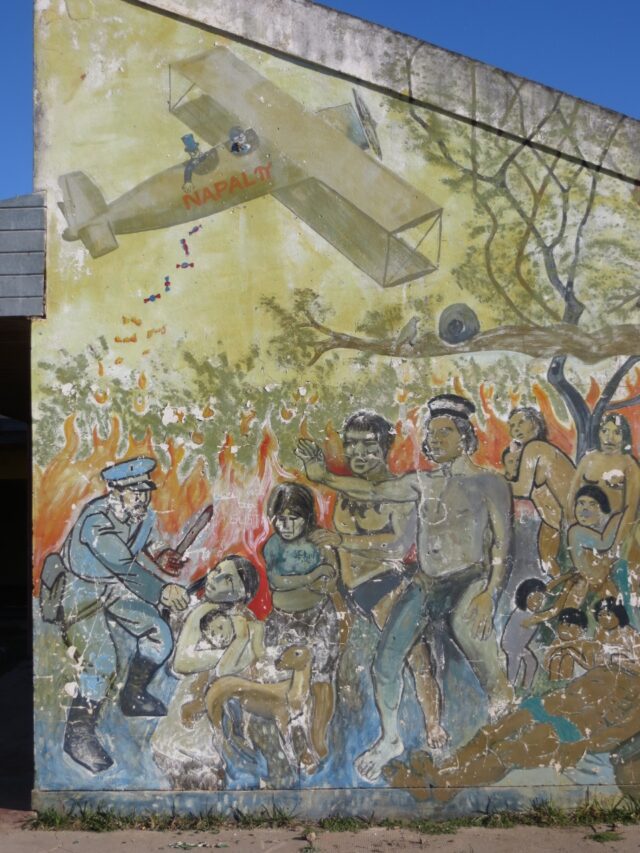

La dominación de las mujeres indígenas por los colonizadores europeos parece toda una metáfora del saqueo, matanzas y sangre que la conquista de América incluyó.

Luego de meses de abstinencia forzada durante la navegación oceánica, los conquistadores y marinos desatan sus apetitos sexuales en los sitios del litoral donde echan ancla. Las crónicas de Américo Vespucio relatan, entre otras cosas, el secuestro de jóvenes que son trasladadas a las naves y retenidas para satisfacer los deseos de los marinos.

Las violaciones son una constante: “Francisco Palomino rompió a una muchacha que tenía en su casa, de edad de seis o siete años, hija de su manceba”. El dominio que los conquistadores ejercen sobre las naturales se expresa por ejemplo en las ventas de mujeres para tareas hogareñas o como simples objetos sexuales. Según el Capellán González Paniagua, las venden como a las “esclavas de Guinea”; Otra fuente cuenta: “yo tengo una capa y otro una india, truecase la capa por la india”.

¿Reciprocidad vs. acumulación?

En la conquista del Paraguay cobraron especial importancia las alianzas con los guaranies locales. En dicha asociación la entrega de mujeres indígenas ofició entonces reforzando una relación política en que ambas partes prometían ayudarse. Los locales buscaban el apoyo de los españoles para combatir a los pueblos enemigos.

La entrega de esas mujeres por parte de los jefes indígena era pensada desde una lógica de reciprocidad; en la cultura guaraní ellos esperaban de los españoles también su aporte. Ahora bien, la pregunta es cómo interpretaban los españoles este intercambio notoriamente unilateral. En las crónicas de Ulrico Schmidl, llegado con Pedro de Mendoza, leemos que “…También trajeron y regalaron a nuestro capitán Juan Ayolas seis muchachitas, la mayor como de dieciocho años de edad. Pidieron que nos quedáramos con ellos y regalaron a cada hombre de guerra dos mujeres, para que cuidaran de nosotros, cocinaran, lavaran y atendieran a todo cuanto más nos hiciera falta”.

Según el cronista entonces estos indígenas “regalaron” a estas mujeres para que “…atendieran a todo cuanto más nos hiciera falta”. Aquello de que los propios guaranies “pidieron que nos quedáramos con ellos” huele a una mera justificación de la conquista y no parece que los españoles tomen tan particulares “obsequios” en pie de reciprocidad.

A la poligamia (una realidad propia de las etnias locales) se le sumará entonces el dominio de la mujer según era conocido por la sociedad europea. En el Paraguay la nueva poligamia española-guaraní convierte a la mujer en un mero “instrumento de producción”. Así no sorprende que el alcaide del Santo Oficio, Alonso de Aguado, diga que “no nos contentamos con imitar a la secta de Mahoma y su Alcorán que mandaban que pudiesen tener siete mujeres”, pues habrá conquistadores que lleguen a acumular hasta sesenta y “usan con ellas como si fuesen sus mujeres propias, ni miran ni procuran de saber que sean hermanas ni primas, que todo lo llevan”.

Las indias encomendadas estuvieron sometidas a agotadoras jornadas de hilado que generalmente excedían a las de los propios hombres encomendados. Hacia fines del siglo XVI una ordenanza de Ramírez de Velasco dice que “ningún encomendero consienta que su esposa vaya a los pueblos de encomiendas pues hacen trabajar en hilar a las indias diariamente”.

De tal modo, parece ser que la forma en que los conquistadores interpretaron aquellos “regalos”, entre comillas, se asemeja a una especie de botín; la captura de mujeres se sumará así al sometimiento de los naturales y al trabajo forzado.

Al mismo tiempo, se da una situación que no podemos soslayar: en una tierra falta de metales preciosos y con precarias posibilidades de supervivencias, era raro que llegaran grandes contingentes europeos y menos aún mujeres españolas. De aquí que los conquistadores debieran reconocer a sus descendientes, producto de sus uniones con las guaranies, por fuera del matrimonio cristiano. En su testamento, Martínez de Irala enumera un total de nueve hijos y a sus madres indias a las que no duda en agregar el titulo de “doñas”. Para 1550 tenemos en Asunción unos 3000 mestizos y apenas unos 400 españoles. En las siguientes generaciones fue formándose una elite que decía ser heredera de los primeros conquistadores y sus hijos y que fue segregándose a través de uniones al interior del mismo grupo o con los escasos españoles presentes en el Paraguay.

El rol de las mujeres en el espacio rural Guaraní

Rastrear a las mujeres paraguayas en fuentes históricas tradicionales es una tarea harto difícil por la sencilla razón de que no figuran en ellas. Las mujeres no tenían derechos políticos, no formaban parte del ejército, etc. Por lo tanto quienes se han dado a la tarea de buscar las huellas de aquellas mujeres han recurrido a otro tipo de fuentes tales como documentos judiciales, reportes policiales, etc. Todo este tipo de información ha permitido reafirmar la importancia de la presencia femenina en el mundo campesino.

Los datos sobre las unidades domésticas permiten saber qué cantidad tenían a una mujer como cabeza de familia. Esto quizá este determinado en buena medida por la importancia que tenía la guerra de frontera en el Paraguay: un alto número de mujeres censadas afirma ser “viuda”, y como advierte Garavaglia no habría que descartar que gran parte de aquellas viudas sean en realidad madres solteras.

Otra particularidad de la presencia femenina es la importancia que tienen en la economía: las moliendas de caña de azúcar parecen estar dirigidas por cada campesina en el pequeño trapiche manual. Dicho sea de paso, en aquellas ocasiones el Estado reprime lo que entiende como exceso de libertad de la mano de obra: a fines del siglo XVIII un bando del gobernador Melo de Portugal denuncia “la mezcla libertina de los hombres con las mujeres que produce con la caída de la noche mil ofensas de Dios”.

La presencia de las campesinas también se destaca en el mercado como vendedora de Chipá; Potthast ha señalado también la importancia que tenían incluso para proveer al ejército, mujeres que vendieron sandías o caña al ejército. En Itá, pueblo de indios regidos por franciscanos, “las indias, hábiles trabajadoras, hacen cosas de lozas como son tinajas, jarros, platos y otras diferentes curiosidades que las adornan con betún…”.

El país de las mujeres

Una explicación del impacto de la conquista debe contener la situación de dominación de las mujeres y su sometimiento a la clase de poder invasora. En el caso del Paraguay, donde era difícil hallar muchas españolas, a la poligamia local se le adosó la captura de mujeres como parte del botín. De parte de los indígenas el intercambio de mujeres, a pesar de ser unilateral, era pensado como un pacto de reciprocidad en el que esperaban que los europeos también hicieran alguna aportación. Más difícil es entender cómo los españoles interpretaban dicha alianza.

La importancia que cobraron las uniones entre conquistadores e indígenas resultó en una presencia más que significativa de mestizos que prefirieron autodenominarse “mancebos de la tierra” dada la connotación negativa que la otra categoría tenía en la colonia. Desde allí fue formándose una elite que através de uniones con las pocas, europeas que había en la zona, fue segregándose, por lo cual sería difícil hablar de una elite mestiza.

Ahora bien, las huellas que han dejado aquellas mujeres nos indican también que la importancia de la presencia femenina en la producción de las familias campesinas y de pueblos de indígenas tiene raíces profundas. Esto explica en alguna medida que luego de la guerra de la Triple Alianza la reconstrucción del Paraguay fuera en buena medida obra de las mujeres. A pesar de ello seguirían siendo excluidas de la política. Quizá, como dijo la historiadora Barbara Potthast, el Paraguay era un País de las Mujeres, pero no un País para las Mujeres…

Bibliografía: Schmidl, U. Viaje al Río de la Plata. ED. EMECÉ. Bs. As. 1942. // Rodríguez Molas, R. “Sexo y matrimonio en la sociedad tradicional”, en revista Todo es Historia. Nº 187, Diciembre de 1982. // Potthast ¿Paraíso de Mahoma o País de las Mujeres?; Barbara Potthast-Jutkeit, “Los ‘mancebos de la tierra’: La élite mestiza de Asunción durante la época colonial”, en Christian Büschges/Bernd Schröter (eds.), Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identidades y estructuras sociales de las capas urbanas en América hispánica (Francfort del Meno/Madrid 1999) // Juan Carlos Garavaglia, “Campesinos y soldados: dos siglos en la historia rural del Paraguay”, en Economía, sociedad y regiones, Buenos Aires: Ediciones de la Flor // Rivarola M. Vagos, Pobres y Soldados. La domesticación estatal del trabajo en el Paraguay del siglo XIX.

Imagen: Inés Vergottini

0 comentarios