Por Gustavo Pecoraro

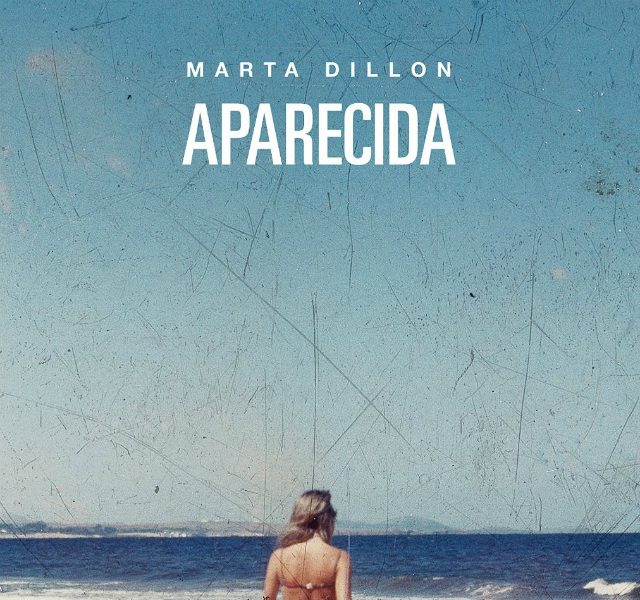

Un amigo me comentaba hace unos días que le había sorprendido gratamente que Sudamericana fuera la editorial que publicó Aparecida, el último libro de Marta Dillon, e imaginaba que un editor había leído el texto y ante la tremenda calidad quiso asegurarse su publicación.

Su comentario no era para nada en desmedro de la anterior obra de Marta, al contrario, adorando ambos su estilo de cronista social coincidíamos en que el salto literario que hay en este libro vuelve más cierta esa suposición: ¿qué editorial se iba a perder el hecho de publicarlo?

Aparecida se situó de repente en el podio de los mejores libros que he leído en los últimos años.

La crónica Dillon -que sanamente envidiamos quienes tenemos pretensiones literarias- nos atraviesa con la historia de su madre Marta Taboada tan llena de imágenes y emociones personales como de reconstrucción histórica con las que esta hija -ahora madre y abuela, pero igual hija- se enfrenta a la posibilidad de recuperar a esa madre activista que fue secuestrada y asesinada.

El reclamo político -de la también activista Dillon- se poetiza con los pocos recuerdos con que a veces se puede reconstruir una historia: las rayas coloridas de una campera, un pedazo de polera azul, la imagen de una malla subida hasta la cintura, el olor del pelo o del cuello. Pequeños retazos de una vida que ya no está. Que ahora es huesos. Pero que como en una especie de parto tardío para el descanso final, el trabajo inmenso e invalorable del Equipo Argentino de Antropología Forense devuelve para ese adiós que todas las personas deberíamos poder realizar a nuestros seres queridos. Porque el derecho a la identidad debe permanecer inalterable hasta la muerte misma y más allá. Eso es la memoria.

Y es Marta, la Dillon, la que leemos en Las/12, la lesbiana militante, la madre, la activista, la que vive con VIH, la esposa, la abuela, la que vemos por ahí, la que marcha en las mismas marchas que marchamos nosotros; esa Marta es la que nos reconstruye a otra Marta, la primera Marta, la madre -su madre- la activista, la amante, la compañera, la esposa, la desaparecida, secuestrada y asesinada por los milicos.

Herencia de lucha heredada que nos comparte como descarne vital.

No hemos conocido a Marta Taboada, no recordamos su olor, ni la textura de su piel, tampoco la profundidad de su mirada.

Pero nos la presta por un rato desde el relato de un corazón generoso -y honroso- para que disfrutemos de sus abrazos y de sus gestos, de su ropa multicolor y sus juegos, de su cuello para que apoyemos nuestras cabezas por un rato como refugio, como arrullo, y para llorar un poco por todas las Marta Taboada que perdimos y que gracias a este libro recuperamos con el rastro de las voces de esas militantes que pusieron el cuerpo en los años 70.

Aparecida es un libro que te atrapan y expulsa al mismo tiempo, que parece que impusiera una relectura como si sólo leer no alcanzara.

Dillon escribe y sana. O es lo que me animo a suponer.

Cierra su historia personal pero nos la ofrece como maná del cielo, como agua fresca en el verano porteño, como goce gozoso, como didáctico testimonio -que como si fuese cotidiano- sirva para entender.

Aparecida habla de muchas cosas y nos despierta muchas otras más, tantas como lectores tenga el libro.

Nos interpela como hijos, como activistas, como hermanos.

Nos hace interrogarnos sobre qué madre hubiéramos querido tener si hubiéramos podido elegir (válida pregunta aún a costa del dolor de la historia), porque con nuestros cuerpos militantes, ¿no preferiríamos otra sangre heredada?

Mientras leía imaginaba a Dillon como una heredera que cuida la memoria de su madre, como si al escribir limpiara la placa de su tumba, como si refrescara las flores marchitas.

La pensaba así abrazando a sus enormes hermanos menores (el que se deja y los que no), empujando el carrito verde de Furio por un jardín, peinando a Naná, amando a Albertina, brindando con sus amigas, comprendiendo -simplemente porque para ella estaba bien así- a un padre a más distancia de la que nos cuenta.

Leyendo Aparecida se me figuró comprender un poco más de donde salieron las fuerzas de las Madres y Abuelas de la Plaza. Ese tesón que las mantiene erguidas octogenarias, achacadas, arrugadas, pero resistentes.

Aquelarres necesarios que nos iluminaron en la larga noche oscura de las botas militares.

Para el final, otro aquelarre de amigas y compañeras se personifica y corporiza a Marta (Taboada) para prepararla en su viaje eterno en un cofre ritual construido con manos que acarician y acompañan a Marta (Dillon) para que explote de amor y haga volar hacia el recuerdo la memoria de su madre que se vuelve madre nuestra por un momentito aunque compañera para siempre.

0 comentarios