Uruguay

Por Valentina Machado y Sofía Umbre

Los años 90 formaron una generación particular; hija de la TV y de su programación que se multiplicó con el auge de la plataforma multicanal prepaga, más conocida como TV Cable. En ella se proyectó lo que querían ser y lo que querían tener. Marcó formas de actuar y de comportarse. Una generación que admiró formas de vestir y rechazó la fealdad. Los dibujos animados han sido parte de esta educación. Entre otras cosas, la televisión mostró a muchos niños y niñas que para unos es necesario tener un enemigo y para otras un marido.

Juan Vasen, psicoanalista y especialista en psiquiatría infantil, escribió en 2008 un artículo titulado Infancia y consumo, dentro de la revista Novedades Educativas. Ahí explicó que “las sociedades estatales formaban la infancia moderna a partir de las instituciones de la familia, la escuela y religión”. Citando a Bauman, en esta época ‘líquida’, o postmoderna “son otras las fuentes productoras de subjetividad que predominan”.

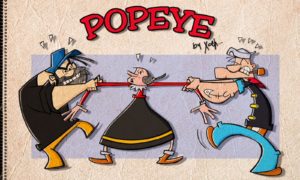

Para Bettyna Cuello, licenciada en psicología y estudiante de maestría en derechos de infancia y política públicas, “los cuentos, los dibujos, las canciones son fundamentales y necesarias para el desarrollo del niño, son una herramienta pedagógica, el niño las necesita para simbolizar y construir su mundo”.  Lxs adultxs de hoy crecieron viendo cómo los héroes eran siempre varones y las mujeres formaban parte de un decorado, cuando no dedicadas a sus maridos o muy ocupadas con los quehaceres de la casa. Esto jamás llamó la atención de sus espectadores, a los niñxs por ser niñxs y a los adultxs por el naturalizado e incuestionable formato de división de poder según el género. Así, no era sorpresa ver a Olivia huyendo de Brutus -que la acosaba constantemente- sin jamás enfrentarlo sola, dependiendo de su salvador Popeye.

Lxs adultxs de hoy crecieron viendo cómo los héroes eran siempre varones y las mujeres formaban parte de un decorado, cuando no dedicadas a sus maridos o muy ocupadas con los quehaceres de la casa. Esto jamás llamó la atención de sus espectadores, a los niñxs por ser niñxs y a los adultxs por el naturalizado e incuestionable formato de división de poder según el género. Así, no era sorpresa ver a Olivia huyendo de Brutus -que la acosaba constantemente- sin jamás enfrentarlo sola, dependiendo de su salvador Popeye.

Según Bruno Bettelheim, psicoanalista y psicólogo de origen austríaco, en su libro Psicoanálisis de los cuentos hadas, “cuando se inventó la historia de «Cenicienta», se solía oponer el vigor y la talla del hombre a la pequeñez e insignificancia de la mujer, por lo que los pies pequeños de Cenicienta la hacían especialmente femenina”.

Los personajes que llevaban adelante las acciones, resoluciones, los valientes y aventureros, eran los varones. En cambio los personajes femeninos, además de ser personajes secundarios, no pregonaban valores demasiado altruistas; por lo general inseguras de sí mismas, miedosas, con pocas capacidades de resolver solas los conflictos, gritonas y superficiales.

Más de una generación se formó viendo en la pantalla a la Sra Sónico arrancar la billetera de su marido para ir al shopping y a Lucero Sónico ser una joven crédula y enamoradiza, mientras Cometín tenía grandes aventuras y el Sr Sónico -jefe de hogar- trabajaba, manejaba su auto del futuro y miraba la TV en la comodidad de su casa.

Más de una generación se formó viendo en la pantalla a la Sra Sónico arrancar la billetera de su marido para ir al shopping y a Lucero Sónico ser una joven crédula y enamoradiza, mientras Cometín tenía grandes aventuras y el Sr Sónico -jefe de hogar- trabajaba, manejaba su auto del futuro y miraba la TV en la comodidad de su casa.

Para la licenciada en psicología, Mariana García, se han desplazado las principales instituciones socializadoras. “La televisión como agente socializador, donde antes era la familia o la escuela”, si bien subraya: “hay de trasfondo un tema vincular con la familia y eso sigue teniendo el mayor peso”. Cuello comparte esta idea de la familia como contrapartida “si yo te enseño que los hombres y las mujeres se comportan de determinada manera y te lo muestro como válido a partir de la reproducción constante, en hechos y en ejemplos y lo llevo cotidianamente adelante, se va a instalar como modelo válido”.

Cristina Corea e Ignacio Lewkowicz en el libro ¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la destitución de la niñez, intentan explicar la influencia del discurso de los medios masivos en la infancia y sostienen “que las prácticas dominantes actuales, el consumo y la comunicación, no detentan la diferencia moderna entre mundo infantil y mundo adulto”. Todos son consumidores y así tantos como los padres como los hijos están expuestos a “procedimientos de estetización, de fotogenia y de pose de la imagen”.

En el capítulo Samantha de Los Picapiedras, sus protagonistas Pablo y Pedro se van de viaje. Es su esposa quien empaca sus cosas aunque se quede en casa y le dice “son muy malos al no querer llevarnos con ustedes”. Ella insiste y él responde “querida ya lo hemos discutido, las mujeres no están capacitadas para los rigores de una ruda existencia, no soportarias ni un minuto en el bosque”. Ella parece que va a retrucar y dice “claro que sí, también tenemos cepillos de dientes automáticos”. Betty se ríe de lo elocuente que es su amiga. “Estarán más cómodas si nos esperan aquí en casa, jugarán a las cartas con las vecinas, hablarán por teléfono, cuidaran a los niños”, argumenta naturalmente Pedro.

Para darles una lección de género van a acampar al lado de sus maridos con una nueva vecina que ha llegado al barrio. Gracias a sus poderes -la vecina es una parodia de Hechizada– logran enfrentar todos los peligros del campamento y sus maridos piden perdón expresando “son tan hombres o más que nosotros”. La nueva vecina, Samantha, las felicita, “han dado un buen golpe pro mujer”, los hombres las aceptan en el campamento y proponen actividades conjuntas. Ellas se dan cuenta que la vida silvestre es muy dura para ellas y Vilma dice: “tal vez tenían razón los señores, no estábamos tan mal en la casa jugando a la cartas muchachas”, poniendo como excusa que se terminó la leche de los niñxs para regresar a sus limpios y tranquilos hogares.

Para darles una lección de género van a acampar al lado de sus maridos con una nueva vecina que ha llegado al barrio. Gracias a sus poderes -la vecina es una parodia de Hechizada– logran enfrentar todos los peligros del campamento y sus maridos piden perdón expresando “son tan hombres o más que nosotros”. La nueva vecina, Samantha, las felicita, “han dado un buen golpe pro mujer”, los hombres las aceptan en el campamento y proponen actividades conjuntas. Ellas se dan cuenta que la vida silvestre es muy dura para ellas y Vilma dice: “tal vez tenían razón los señores, no estábamos tan mal en la casa jugando a la cartas muchachas”, poniendo como excusa que se terminó la leche de los niñxs para regresar a sus limpios y tranquilos hogares.

Que la televisión haya jugado el papel de agente socializador influyó -de algún modo- en la formación de subjetividades de quienes hoy en día son adultxs y referentes de los más chicos. “Cuando hablamos de subjetividad, hablamos de características del niño. Experiencias, personalidad, puntos de vista y la concepción que empieza a construir del mundo”, explica Cuello. Agrega que “tiene que ver con quién es y cómo lee el mundo”, es una aspecto interno pero “relacional con el medio, cómo se vincula, desde dónde, con su medio y con los otros”. La psicóloga también recalca que la primera infancia es un momento fundamental para la construcción de esta subjetividad, sobre todo por la influencia de la cultura.

Dejando de lado a las princesas y todo lo que implica la reproducción del modelo de mujer inútil y bella con aspiraciones matrimoniales como objetivo de vida, el mundo de las superheroínas en primera instancia prometía ser opuesto. Mujeres empoderadas, valientes y combativas. Sin embargo, todos los superhéroe de su liga, ante el llamado de la justicia se visten de salvadores, menos la chica maravilla que se desviste de justiciera. “La mujer maravilla, gatubela, son de generaciones en las que el hombre podía todo y la mujer seducía, esa era su arma”, opina García.

No hay que olvidar que un modo -muy fuerte e invisible- de violencia simbólica es la ausencia de mujeres en los dibujos animados, siendo poco representativo de los países en los que se emiten. “Se naturaliza la ausencia de la mujer en determinados espacios y marca también una perspectiva sobre qué pensar y esperar de cada uno de los géneros, no sólo el acto y la presencia sino la omisión”, afirma Cuello.

0 comentarios